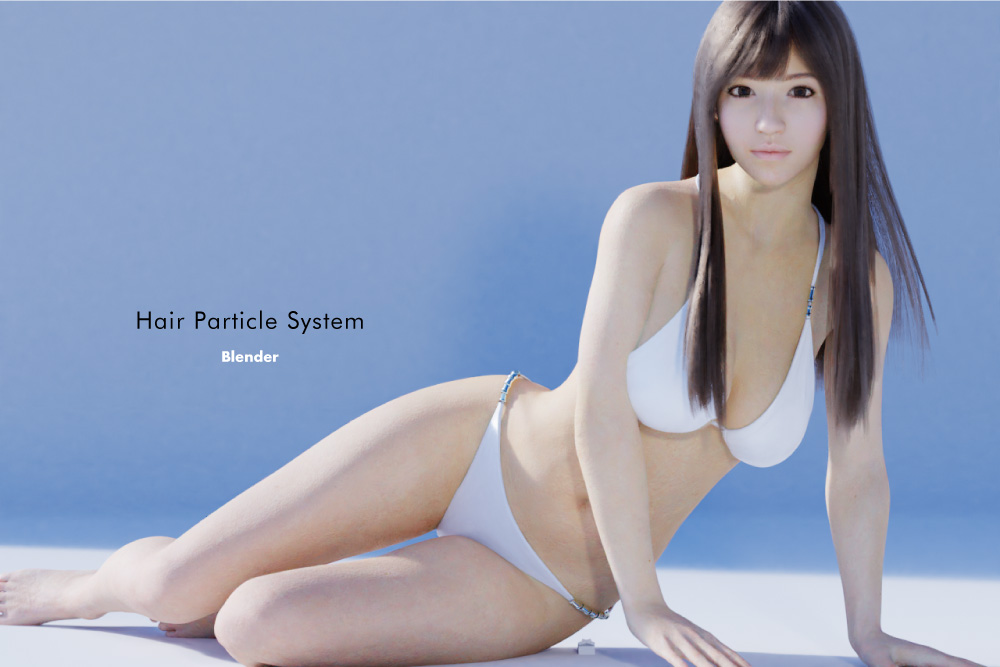

Blender のヘアーパーティクルを使って、女の子の髪 (ロングヘアー) を作ってみました。 以前も「BlenderのヘアーパーティクルでDAZ 3D用の髪を作る」という記事でヘアーパーティクルについて書いたことがあるのですが、Blender も 2.8 にアップデートされ UI も大きく変わっているので、改めて記事にしておきたいと思います。

ヘアーパーティクル(髪)を生やす準備

まずはヘアーパーティクルの基本、髪の生やし方です。 最初に髪を生やすオブジェクトを用意します。 今回は女の子のロングヘアーを作りたいので、下記のような女の子のフィギアを用意しました。 このフィギアに直接髪を生やしてもいいのですが、髪を生やしたい部分だけをフィギアから複製してベースを作り、別オブジェクトとして作成していきます。

「選択モード」でフィギアの頭部を選択して Shift + D キーで選択部分を複製します。

そしてそのまま P キーを押して「選択物」から別のオブジェクトにします。

これを髪を生やすベースにします。 これ以降、このベースのことをエミッター( パーティクルの発生源 ) と呼ぶことにします。

オブジェクトモードでエミッターオブジェクトを選択しておいて、画面右にあるパーティクルタブからパーティクルシステムを追加します。

パーティクルシステムを追加するには「+」ボタンを押します ( 上記画像参照 )。 デフォルトでは「ParticleSettings」という名前でパーティクルが追加されるので、わかりやすい名前に変更しておきます。 今回は後ろ髪を作っていくので「BackHair」と名前を変更しました。

その下に「エミッター」と「ヘアー」というふたつのボタンがあるので、「ヘアー」をクリックします。 「放射」の部分では大まかな髪の設定ができますが、ここでは「ヘアー長」を調整して大体の長さを決めておきます。 今回は 0.5m に設定しました。

「数」は髪の本数ですが、デフォルトでは「1000」になっています。 これを「0」にしてしまいます。 というのも、髪型をコントロールするために少しずつ植毛のように髪を植えていくためです。

これで準備完了です。 次はブラシを使って髪を植えながら形を整えていきます。

ブラシを使って髪を生やし整える

髪を植えるため「パーティクル編集モード」に切り替えます。

画面右のツールから「追加ブラシ」を選択します。 髪を一本ずつ追加したいので、画面左のツールパネル内で「数」を「1」に設定します。 ここで追加する髪は「親」となる髪で、髪型を決めるガイドのようなものです。 実際にはこの親の髪の周辺に、子の髪を何十本も生やすことができます。

ツールパネル内の「キー」の値を調整します。 キーが多いと髪の曲がり具合を細かく調整できますが、多すぎでもグニャグニャして整形しにくくなってしまいます。 今回は「7」程度にしておきました。

追加ブラシで髪を生やしたい部分をクリックすると髪が追加されます。 このときオプションにある「Xミラー」にチェックをいれておくと、左右対称に追加することができます。 ただしエミッター ( ベースとなるオブジェクト ) が左右対称になっていることが前提です。

今回は下記のように 7 本ほど追加してみました。

次に「くしブラシ」を使って形を整えていきます。

パーティクルが直線的に表示されて、なかなかきれいなカーブにならないという場合は、ツールパネルの「パスステップ」を上げてあげると滑らかになります。

ここまでできたら一度「オブジェクトモード」にして表示を確認します。

「シンプル」で子パーティクルを表示する

オブジェクトモードにしたら、パーティクルタブ内にある「子パーティクル」から「シンプル」を押します。 すると下記のように子パーティクルが表示されますが、髪の形状が角ばってしますし、根元の位置がバラバラになっています。

まずは髪の根元の半径を調整してみましょう。 「シンプル」タブ内にある「半径」を小さくします。 今回は「0.01m (1cm)」ほどにしてみました。

すると上記のように、髪の根元が指定した半径になり、髪の束になりました。

子パーティクルの数は「表示数」で調整してボリュームをつけることができますが、これはあくまでビューポートでの表示数なので、レンダリング時の髪の量は「レンダリング時の数」で調整します。 ビューポートの表示数を上げすぎると動作が重くなって作業しにくくなる場合があるので注意が必要です。

「シンプル」ではこのように毛の束を使って髪型を作成していくことができます。 シンプルとは別に「補間」というのもあるのですが、これは後ほど説明します。

次に髪を滑らかにしてみましょう。 「ビューポート表示」にある「ストランドステップ」を大きくします。

すると髪が滑らかになります。

「集結」を使えば毛束の先端を細くするといったこともできます。

「集結カーブ」を使えばさらに細かく調整できます。 上記では「丸み」も調整して、毛束に丸みをつけています。 丸みを「0」にすれば平べったい毛束になります。

「粗さ」の各項目を調整して自然な毛束になるように調整します。

粗さは最後の調整という感じなので、作業の一番最後に調整するのがいいと思います。

「補間」で子パーティクルを表示する

今度は「補間」を見ていきます。 補間を使う場合は前準備として「髪の毛を生やす範囲」を設定してあげないといけません。 範囲を指定するのには頂点グループを使います。

オブジェクトデータタブにある「頂点グループ」で頂点グループをつくります。 頂点グループは「+」ボタンを押すことで作成できます ( 下記画像参照 )。

グループ名はわかりやすい名前に変えておきます。 今回は「BackHair」という名前をつけました。

続いてこの頂点グループに頂点を設定していきます。 これは「編集モード」か「ウェイトペイントモード」で行います。 今回はウェイトペイントモードを使ってみます。 ブラシのウェイトを「1」にして、髪を生やしたい部分を赤く塗っていきます。

編集モードにして頂点グループの「選択」ボタンを押すと、下記のように頂点がグループ化されているのが確認できます。

オブジェクトモードに戻り、子パーティクルを「補間」にして「頂点グループ」の「密度」に、先程作成した頂点グループを割り当てます。

すると頂点グループ内にまんべんなく子パーティクルが表示されます。 親となる髪同士の間を補間してくれるのが「補間」です。 面積的な補間だけでなく、長さも補間されます。

例えば長さの違う親パーティクルを並べたとき、シンプルの場合は下記のように毛束の長さは親パーティクルの長さになります。 なので段ができるのが確認できます。

「補間」の場合は下記のように段にならずに長さも補間されます。

ヘアーダイナミクス時の挙動

パーティクルヘアはヘアダイナミクスを使って動かすことができるのですが、そのときの挙動もシンプルと補間では違いがでます。

シンプルの場合は毛束が崩れることはなく、あくまで一本ものとして動きます。

補間の場合は、親パーティクル間を子パーティクルが補間してくれるので、毛束感が和らぎます。

ヘアダイナミクスの使い方については別の記事で改めて説明しますが、このような違いも踏まえて「シンプル」にするか「補間」にするかを選ぶといいと思います。

頭頂部はキーを細分化してウェイトを修正する

先程は後ろ髪の作りかたをおおまかに説明したので、今度は頭頂部を作っていきたいと思います。 後ろ髪を作ったときと同じように、パーティクルタブから新しくパーティクルシステムを追加して、わかりやすい名前をつけます。 今度は「TopHair」という名前をつけました。

追加ブラシでパーティクルを追加して、くしブラシで形を整えていきます。 頭頂部付近では髪を頭の形に沿わせたいのですが、キーが少ないため思うように曲がってくれません。 キーを増やせばいいのですが、全体的に増やすとグニャグニャして形を整えにくくなるので、根本部分にだけキーを追加していくことにします。

まずはパーティクルの根本のキーを選択します。 根本を選択するには「選択 → 根本」を使うと簡単です。 続いて 2 番目のキーを選択します。

この状態で W キーから「細分化」を選択します。

すると中間点にキーが増えるのでパーティクルを曲げやすくなると思います。

グニャグニャして曲げにくい場合は、ツールパネルにある「パスステップ」をへらすと、パーティクルが直線的になるので曲げやすいと思います。

細分化して増やしたキーはウェイトが 0 になっているので、ウェイトブラシを使って調整します。

ウェイトが強い ( 赤い ) ほど動きが制限されるようになります。 頭頂部付近はあまり動かなくてもいいので、ウェイト 1.0 で塗っています。 ヘアダイナミクスで髪を動かす予定がない場合は、この作業は不要です。

オブジェクトモードに戻って表示を確認してみると、髪が波打っていてきれいな形じゃありません。

こういった場合は「レンダー」にある「Bスプライン」のチェックを入れてあげると滑らかになります。

髪の長さを調整する「カット」と「長さ」ブラシ

髪の長さを調整するには「カット」ブラシと「長さ」ブラシを使うことができます。

「カット」ブラシは名前のとおり、ドラッグした部分でパーティクルをカットします。

ただし「細分化」した髪にカットを使うと、キーの位置がおかしなことになって、全体の形が崩れてしまいます。

こういう場合はカットは使わずに「長さ」ブラシを使って調整します。 長さブラシは「伸長」と「短縮」のふたつのモードがあります。 長さブラシを使うと全体的に拡大、または縮小された感じになるため髪の形の再調整が必要になります。

前髪など他の部分を作り完成

あとは前髪など各部分を作り、全体的にまとめて髪型の完成です。 今回は下記のような髪型を作りました。

次回は髪のマテリアル設定や、髪一本一本の形の調整をしていきたいと思います。

SSさんからのコメント

凄いリアルですね!

本筋から外れた不躾な質問で申し訳ないですが、

私もモデリングをしてまして、まつ毛とか眉毛片方はできたんですが、もう片方に配置したい場合どうしたら良いですか?

パーティクルヘアーの複製や反転の方法がわからなくて…

宜しければご返信頂けますと有り難いです。

失礼致しました。

Noriさんからのコメント

SSさん、コメントありがとうございます。

残念ながらヘアパーティクルは複製はできるんですが、ミラー反転はできないんですよね …

なのではじめからミラーを有効にして作らないと左右対称には作れないようです。

ミラーのやり方の詳細は「スザンヌのつけまつげ」

http://ponkotsu-3d.weebly.com/tips-blender-06-suzanne-eyelash.html

が参考になると思います。